新府城

|

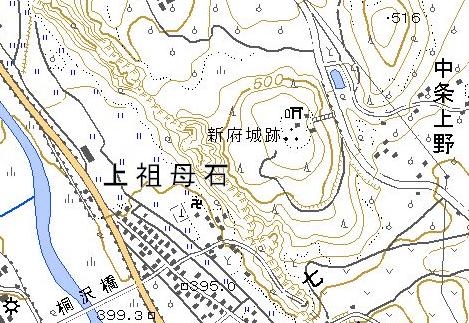

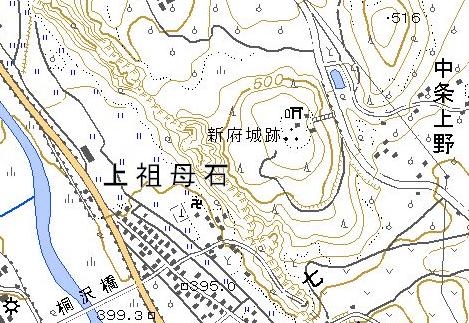

標高520m、比高80m。新府韮崎城とも。 新府城(山梨県韮崎市中田町)は、武田勝頼が築城し、甲斐武田氏の城郭技術の集大成と評価される崖端城。 七里岩の要害に真田昌幸が普請し、甲府の府中に対して「新府」と呼ばれた。武田信玄の没後、後嗣となった勝頼は長篠・設楽ヶ原の合戦でその凋落を迎える事になる。 新府城の築城 勝頼は、真田昌幸をして釜無川の断崖に普請をさせ、昼夜兼行の労務をもって築城した。 天正九年(1581)正月二二日の史料(「真田昌幸文書」、その写しが『長国寺殿御事跡稿』に所収)が新府城の初見であり、その中で、真田昌幸は、出浦城主・出浦氏に対し、直筆にて、 「武田勝頼様の上意により、館を移すべく、国中の人夫をもって普請をすることとなった。跡部十郎左衛門がそちらの人夫を調査すべく差し遣われた。来月一日にも人々を着府させてほしい。家十軒から一名ずつ召し寄せてほしい。軍役衆には食料を申し付けてほしい。水役の人足をこの普請に差し出しだすようにとの上意である。普請は三十日である。」 といった旨を記している。

「普請のために布陣し、昼夜にわたり働いている労煩を察する」 といった書状を与えている(『新編会津風土記』)。

ただ、城は完成していなかったらしく、『甲陽軍鑑』は「前年秋よりの御普請なる故、半造作にて更に人数百と籠べき様無」と記している。 ともかく、これだけの巨大な城郭をわずか一年弱で築き上げたことは、当時の勝頼の権力が大きかったことを示しているとされる(『新府城と武田勝頼』笹本正治氏)。 笹本正治氏によれば、領土の支配に適した領国の中心地であり甲府が手狭になった事や家臣や領民への権力浸透を図るべく韮崎の地を選んだという(前掲書)。 新府落城と武田氏滅亡へ 天正九年(1581)に築城された新府城、しかし、天正十年(1582)、織田・徳川軍の攻勢は変わらず、加えて家臣の裏切りの為、勝頼は移城後60日わずかほどで新府の地を捨てることとなった。 三月三日早朝六時、勝頼は城に火をつけた(『信長公記』)。 逃避行の随行はわずか200名余までに減り、中でも騎乗は二十騎にも満たなかったという(『信長公記』)。 落城(自落)の時、勝頼の嫡男・武田信勝は「信玄公を批判し躑躅ヶ崎館を焼いて築いたこの城を、いまさら未完成であるといって退去するとは女々しいにもほどがある。この場で潔く切腹すべきである」と言ったと伝わっている(『甲陽軍鑑』)。 甲斐武田氏滅亡後も新府城は残り、天正十年八月十日、徳川家康は北条氏直との天正壬午の戦いで、新府城に本陣を置いている(『家忠日記』)。 城址はその遺構をよく留めており、武田氏の悲哀が目前の事として蘇える。 |

(【左写真】城址遠望。平山城に属する。【右写真】城址の麓、東側には削平地が見られる。現在の地形は近年の耕作化による改変を受けているだろうが、この辺りには防御施設や武家屋敷の建設予定地であったと思われる。)

(【左写真】「東大手門」。この周辺は流布している縄張図にも採用されていないが、明らかに複数の遺構が見られる。登城門らしい地形にはなっているが、倉庫や厩などを予定した曲輪とも思われる。このすぐ下にも複数の曲輪があった削平地が連続している。【右写真】その「馬出し」らしき土塁(切岸)。明らかに遺構で櫓を築くのに適した地形だが、その目的は断定できない。)

(三日月堀。大手馬出しのすぐ下に位置する。非常に良好に保存されており、武田氏特有の築城技術で、ここを城郭の大手として重視したことが分かる。大手道を登っていくと、まずこの施設が立ちはだかってくる。)

(【左写真】大手口虎口には三日月形の丸馬出が設けられている。写真はその馬出しから三日月堀を眼下に見下ろしたもの。【右写真】三日月馬出しに到達するにも虎口がある。やや急傾斜になっており、厳重な構えである。)

(また路傍には礎石らしき石もあったが遺構かは断定できない。)

(【左写真】大手口の虎口。非常に厳重で、規模が大きい。武田氏城郭の集大成にふさわしい遺構。【右写真】大手虎口はまず正方形の枡形曲輪の入る。)

(【左写真】枡形から城内へはさらに虎口を設けており、ここが一番厳重な防御を配したことが分かる。しかし2000年の発掘調査ではこの付近から礎石や柱穴痕などは一切確認されなかった。このことは、城の顔とも言える大手口に少なくとも本格的な門が築かれていなかったことを示している。一方諏訪方向の搦手枡形からは礎石と炭化した木辺が出土している。すなわち、織田家が攻め込んで来るであろう搦手は完成していたものの、表玄関である大手は未完成のままであり、そのような状況で勝頼は入城せざるを得なかったのである。『甲陽軍鑑』には「前年秋よりの御普請有故、半造作にて更に人数百と籠べき様無」と記されており、城が建築途中で、武将たちが入る建物が無かったことを暗示している。同様に大手門も未だ築かれていなかったのだろう。)

(【右写真】その虎口を抜けると大手道につながるとともに、大規模な帯曲輪へと達することができる。)

(【左写真】大手から入城すると東三の丸に至る、非常に広大で居住地を目していたことを思わせる。【右写真】東三の丸の土塁。この土塁を境に西三の丸と区画している。三の丸では多くの陶器が出土する一方で各釘も確認されていることから何らかの建築物が存在していたようである。ただ、曲輪の一部分からしか発掘されていないことから、未だ未完成だった居住区だったのだろう。)

| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||